父の汗、母の涙、乙女の祈り【暮らしの発見】

先月末、実家建替のための仮住まいへの引っ越しを無事終えた。想像以上の荷物の多さと仕分け、荷物整理とパッキング、ゴミ処理業者・引っ越し業者・古物商・解体業者・建築会社との連日の打ち合わせ、そして両親の精神ケアまで含めて、まぁそれは大変な一ヶ月だった(準備→仕分け→引っ越し→片付けには一ヶ月を要したのである)。酷暑の時期の引っ越しだったこともあり、体力は失われ、精神力もおぼつかず、食欲だけは落ちなかったのが不思議だったけど、とにかく本当に本当に疲れた。約一ヶ月経った今、やっとこの思い出をコラムにアップする精神的余裕が出来たのだから、我ながら疲労度は相当なものだったと思う。

作業は自然に役割分担が決まっていった。私は荷物や道具を捨てるかどうかを母に迫って仕分けする役目で、父は捨てると決まった物を市の取り決めの通りに分別しパッキングする役目。そして捨てられゆく荷物を見ては溜め息をつき、時にしくしくと涙を流すのが、かつて深窓のお嬢様だった母の役目であった。そんな中、予想以上にうまく進まない状況にイライラしながら汗びっしょりで立ち回る私の姿を見て、両親がそっと目線をそらしていたのは知っていた。

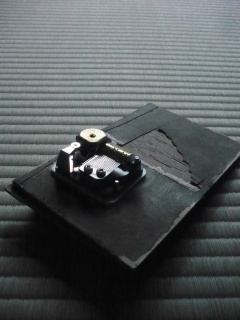

苦しいばかりの引っ越し準備の中、私たち家族を束の間なぐさめてくれたのが、↑の写真のオルゴールだったのだ。私や姉が子供の頃の古いオルゴールが見つかり、あまりの古さに捨てようと仕分けし、父が木箱の部分をはずしてゴミ袋に入れた。オルゴール部分は不燃物として処理するため、不燃物置き場においていたところ、家族全員が疲れ果てて休憩している時に突然そのオルゴールが鳴りはじめたのである。崩れゆくゴミの山の中でスイッチがどこかに触ってしまったのだろう。オルゴールが奏でる曲は「乙女の祈り」だった。

すると、体だけでなく心にもたくさん汗をかいて、老体に鞭をうっていた父が、オルゴールの音色で一気に気持ちがほぐれたようで、皺にうずもれた小さな目がきらりと輝いた。さっきまで泣いていた母は、表情が一変して笑顔になった。オルゴールをゴミの山から探し出し、テーブルの上に載せてネジをくるくると巻いてみると、乙女が私たち家族の体と心の健康を祈ってくれているかのように、やさしい音色を響かせてくれたのである。父が一言「さっきまでクサクサしてたけど、このオルゴールですっかり癒されたなぁ」母は「音楽ってこんなにいいものなんだね」そんな両親の言葉を聞いて、思わず涙が出そうになった。

私よりもたくさん年をとっている両親が、辛い思いをしながら準備に明け暮れているのに、その人たちを相手に私ったら何をイライラしてるんだろう。音楽が両親を癒してくれたように、何故、私も両親を癒しながら準備を進められないんだろう。イライラしないで優しくしてね、と乙女が祈りのメッセージを送ってくれているような気がして、申し訳なさに涙が出そうになったのだった。

音楽には、人を癒しなぐさめる力があることは理解していたし経験もしていたけど、それを家族みんなで同時に体感したのははじめてのこと。さらに私には反省まで促してくれた。音楽の力って本当に素晴らしいのですね。

昔の日本には、オンガクという言葉がなく、歌とか謡、曲などの名称があるだけだった。ある知識人がmusicをオンガクと訳した。最初のオンガクは音学、つまり学問として捉えられていたが、これまたとある文化人が音楽、つまり音を学ぶのではなく、音を楽しむという漢字に変えたのだそうだ。確かに音楽は学ぶものではなく、楽しみ感じるものですよね。

その剥き出しになってしまったオルゴールは、結局捨てることができず、今も仮暮らしの住まいのテーブルに載っている。両親は時々ネジをまわして、乙女の祈りを聴いているようだ。今度、乙女はどんなメッセージを送ってくれるかな。いつまでも剥き出しにしておかないで早く木箱を見つけてよね。そう言っている気がして、オルゴールを見るとついつい謝ってしまう。

さて、いずれ完成する新居への再引っ越しで、またいろんな課題が山積の我が家。私も今度はイライラすることなく、背中のネジをしっかり巻いて、両親と引っ越しを楽しみたい、と半ば祈りのような気持ちになっている今日このごろである。