わたしの遠野物語【今日の地球】

柳田國男による遠野物語を読破してからのぞんだ遠野への旅は、佐々木要太郎氏が著した本『遠野キュイジーヌ』を読み閉じることで一旦の終わりを迎えた。一旦、というのは仮初の、という意味で、必ずまた遠野を訪れるであろうという確信のもと、ここに夏の思い出を記しておこうと思う。

佐々木要太郎さんとは知り合ったのは、数年前の東京での食事の場で友人から紹介を受けた時だった。その時一緒にいた別の友人と必ず遠野の佐々木さんのオーベルジュに行こうと約束したのに、友は先に空へと旅立ってしまった。その思いだけで数年が過ぎ、今夏やっと遠野の旅が実現したのだった。

今回の旅の友は、気心も胃心も知れた仲間なので気楽なノープランの旅。花巻ではじめてのわんこ蕎麦に挑戦し、宮沢賢治の足跡をたどり、にわかイーハトーブファンとなったところで遠野入り。

佐々木要太郎さんのオーベルジュ『とおの屋 要』は、遠野駅からほど近い街中にある。一歩足を踏み入れた瞬間に、ここは異空間であるとはっきりわかるのに、その境目が曖昧模糊としているためか、わたしたちはごく自然にその中へと誘われる。

家具も絵画もなにもかもが、主張せず、かといって控えめなわけでもなく、この空間の創り方を見るだけでも、佐々木さんの感性が伝わってくるようなオーベルジュであった。

佐々木要太郎さんは、米の農家であり、その米から作るどぶろくの醸造家であり、野菜や魚や肉を発酵させて料理する発酵料理人。これらすべてが彼の職業である。

佐々木さんにとっては田圃を耕すことがすべての基本なのだが、これは”お百姓さん”としては理想の生き方ではなかろうかと思う。お百姓さんというのは、常に百の仕事をしなければいけないから百姓と呼ぶという説を前に聞いたことがあるが、佐々木さんをしてお百姓さんの理想の生き方と評するのはそういう意味である。前述した職業の数ではまったく足りない。おそらく軽く百以上はあるだろう。

毎日、田圃をみつめ、空を眺め、晴れていれば食べ物を干して保存食をつくり、雨なら発酵食に手を入れ、土とともに生きる。

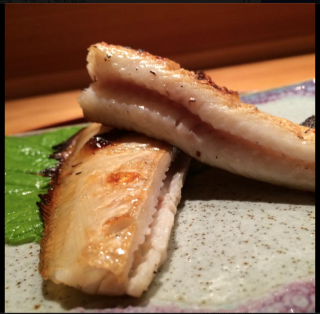

なにか説明を聞いたわけではないが、彼の発酵料理を彼のどぶろくとともにいただいて、佐々木要太郎さんの一年365日の朝から夜まで費やす時間を感じ、想像し、楽しませてもらった。発酵料理も素晴らしいものだった。農家や醸造をやりながら、ここまで料理に向かう時間と頭がどこにあるのか???心底、驚いた。

たった一泊二日の旅だったが、遠野の旅はいろいろな内省を促してくれたように思う。これからの日本の生きる道は、日本の里山にあるのではないだろうか。佐々木さんは田圃に立つことからすべてを始めた。田圃の周りにある木の実や、畦道にはえる草を見つめた。

脚下照顧。

宝物は自分達の足元にある、ということを佐々木さんが教えてくれた気がする。

どぶろくを何度お代わりしたことか。これ以外にも貴重なものをたくさん。ボトル写真はアップを控えます。

シグネチャーメニューの”芋サラ”

田圃にはえていた蓬で作った焼き麩 バタームニエルして酢味噌を添えたもの

南部小麦のパスタ、朝どれアスパラガスと自家製ベーコン

豆腐の味噌漬け、三年熟成の豆やら納豆やら、豆いろいろ

ホタテの糠漬茶漬け

アートはさりげなくウォーホル

朝ごはん。左のおかゆさんは、どぶろくを作る遠野1 号というお米の玄米。お味噌汁はいわし出汁。丸干しが美味しかった。お揚げさんも。