必殺仕分け人!【今日のエコ】

ここのところ毎週のように実家帰りしている私。実は実家の建て替えが決まったので、もろもろの打ち合わせやら片付け作業が始まっているのである。古い日本家屋は、昔の腕の良い大工さんが作っているのでとても造作が良く、今でも壊してしまうのはとてもとても勿体ないのだけど、二世帯住居としての条件(姉夫婦が戻ってくるため)、耐震性やら耐火性の問題などを考えると致し方ない選択が建替えであった。

というわけで、これから数ヶ月は年老いた母と一緒に少しずつ荷物の整理をしなければならない。先日、納戸の荷物を片付けた。今の家の歴史と同じ半世紀分の「モノ」が積み重なった空間なので、一体何が出てくるか、考えるだけで末恐ろしくなるのだが、一方で一つひとつが懐かしく思い出深いモノばかりである。箱の中からモノが出てくるたびに母の思い出話が始まるので、整理は遅々として進まないが、ま、これも想定内である。

納戸の面積のほとんどを占めているのは、漆塗りの長持ちだった。昔の家の蔵に必ずあった保存箱で、布団などの大物をしまっておく物である。サイズをはかったら幅1800×高さ780×奥行き870。これって二人分の棺桶サイズじゃん、と冗談を言ったけど、残念ながら母には通じなかった。それどころか、「これはもう捨てるしかないね〜。百年以上たってる物だからね」とさらっと言う。ひゃくねん、ですか?簡単に言うけど、今の物で百年先に残っている物なんてあるんだろうか。改めて、昔作られた物の高い品質を感じざるをえない。本来は、百年以上経っているからとっておこう、なんじゃないのかな。

長持ちのような大きい物については、致し方なく処分する方向で落ち着くのだけど、問題は小さな物、この先使うとは思えない物については、捨てるかどうかで父・母・私の意見が分かれる。少し前の蓮舫議員のごとく、必殺仕分け人となった私は心を鬼にして「これは捨てよう」と父母を説得する日々が続いている。できれば私だって、すべての道具類を大切にしまっておきたい気持ちはあるが、いかんせん収納面積には限界がある。そこで幾つもの道具を仕分けしていて、気づいたルールがあった。「捨てられる物と捨てられない物」の線引きである。

気軽に捨てようと言える物→プラスチック類

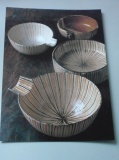

捨てるのは忍びない物→布(着物類を含めて)、紙や本類、陶器や漆器類

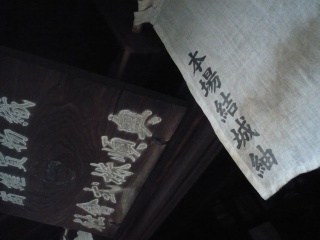

つまり、昔の職人さんや工芸師の手が入った物については捨てられず、またそういう物は傷みがほとんどないのだ。特に、祖母や祖父、曾祖父母の着物などは昔の天然素材で天然染料なので、現代で入手しようとしても手に入らない質の物ばかり。そんなわけで、とりあえず私のマンションにその着物類を避難させることになり、このところ毎週、重いスーツケースをズルズルと引きずっているのは、えぇ、私でございます。旅行なんかじゃございませんの。

これはおそらく父母が結婚した昭和30年代のシロモノで

アルミ製の洗濯バサミ「ピース印のピンチ」。

あまりにレトロで可愛くて、捨てられなかった〜。

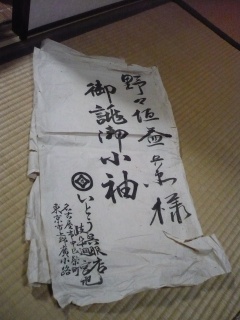

『野々垣益兵衛様 御誂御小袖 いとう呉服店』

着物をしまっておくための和紙でできた包み紙、たとう紙とか文庫と呼ばれている。いとう呉服店って〜、このマークからして松坂屋の前身の名前、ですよね〜?しかも東京都じゃなくて東京市、になってるし。一体これいつの時代の物?と母に尋ねると「多分ぎっつぁまのだと思うけど、わからないね」とのこと。ちなみに、ぎっつぁまというのは母の叔父である義一(ぎいち)の呼び名である。また、野々垣益兵衛というのは母の実家の当主が代々継いでいる名前なので、いつの時代の益兵衛さんなのかがわからない。母の説が正しければ、母の叔父で私からすると大叔父にあたる、明治生まれの義一さんの着物文庫なのだろう。存命なら百歳を過ぎているので、文庫は60年以上は経っているということ。和紙が長命であることを裏付ける証拠でもある。こういう物って捨てるべきなんでしょうか???私には捨てられない。これから数ヶ月、途方もない量を仕分けし、その度に悩まなくてはならないなんて、先が思いやられるぅぅぅ。てきぱきと的確な判断を瞬時にくだす蓮舫議員のような才女には、とてもなれそうもないや〜。やれやれ。