マナーのはざまで悩むワタクシ【徒然なるお仕事】

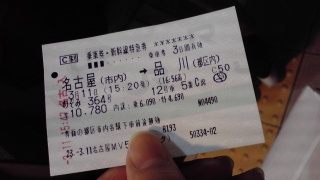

これらの写真は2月の中旬。随分前のネタ出しですみません。なにせ先月は怒濤の出張ラッシュだったんですもの。山の中腹、湖畔、海沿い、そしてお江戸のど真ん中と、移動ばかりの日々だったんですもの。

数多くの取材先の中でも印象深かったのが、東京・三田にあるイタリア共和国大使館。江戸時代、松平隠岐守の中屋敷があった場所で(ブラタモリに出てましたよね)明治維新後は松方正義(松方コレクションの松方幸次郎の父親)の手を経た後、昭和9年にイタリア政府が土地所有権を得たのだそう。

デザインの優れたインテリアが日本の引き戸や和紙照明、

書などとうまく組み合わせられ、

まさに日本とイタリアの美の融合といった趣。

うわ〜素敵〜とつぶやきながら、館内を見せていただいた。

インタビューの相手であるイタリア駐日大使の紳士ぶりにも驚いた。イタリアを旅した時に出逢ったイタリア男性の話す言葉や、映画に出てくる俳優たちのイタリア語は、一体ナンだったの???と思うほど抑揚が上品なイタリア語でお話になり、事前に秘書の方にお渡ししておいた質問について熟考されたお答えが用意されていた(事前に質問事項をお渡ししていても取材時にはまったく関係ないことをお話になる方や暴走される方が意外に多いものなのです)。日本の文化への深い理解をお示しになりながら、イタリアのPRをさりげなく上手にされていた。経済、文化、芸術、外交と、あらゆるジャンルに長けていなければ大使のお仕事は務まらないんですね。

さて、この日、私が悩んだというのは、マナーである。わたしたち取材スタッフは、国際プロトコールに基づいたマナーのもと、大使館で接待を受けた。座る席順、紹介の仕方、珈琲が出る順番などがすべてプロトコールに沿っていたので「ここは日本だけど、今、私はイタリアにいるっていうことなのね」と思いながら大使や秘書の方々とお話を続けていた、その時だった。毎年花粉症に悩まされる私は、まさにこの日その瞬間から花粉症の症状が出てしまったのである。インタビューをしている真っ最中に鼻がズルズルになったのだ。最初のうちは日本式に鼻をすすって誤摩化しながら取材を続けた。ところが途中で気がついたのである。あ、ここはイタリアだということを。イタリアやフランスをはじめとした欧州では、鼻をすするという行為は御法度である。鼻が出るなら人前であろうとハンカチで鼻をかむのが習慣となっている。鼻をすする音がとても不潔に感じられてしまうらしい。ところが日本では人前で鼻をかむことなど失礼極まりない。トイレに行ければ問題なかったのだけど、なにせ取材の真っ最中である。私が立席するわけにはいかない。日本のマナーと欧州のマナーのはざまで悩んだ私は、どちらでもない方法をとるしかなかった。永遠に流れ出る鼻水をハンカチでそっとぬぐい続けたのだ。鼻声になってしまったことだけはお許しいただいて、なんとか2時間近いインタビューを無事終えることができた。その後、トイレに行って鏡を見たら、ななんとトナカイみたいに鼻が真っ赤になっていた・・・泣。花粉症め!なにもこんなタイミングで現れなくてもよかろうに。

多分、花粉症の引き金になったのは、↑その前日に行った山梨のワインビーフ牧場↑だと思う。ワインビーフとは、山中湖や富士山の美しい風景の中、ワインを作る時の搾り粕を餌の一部として与えられて育てられた牛のことで、その肉質は柔らかく赤身の甘さが印象的な食材である。この牧場の取材でたくさんの牛に囲まれ、ガン見され(爆!)、足をなめられ、牛糞を踏んだ(爆!)。山の上できれいな空気を吸ったつもりが、おそらく花粉も一緒にたくさん吸い込んでしまったんじゃないかな。

まだまだ続く花粉症の季節。私はブタクサまで反応するので5月くらいまでひきずってしまう。これを機会に、国際プロトコールに沿った鼻水の処理方法とお鼻が赤くならないハンカチケアについて、研究してみようと思っている。ま、嘘だけどね。